LA NOSTRA STORIA

Il Natale nella Messina di una volta

Quando a Messina si vedevano girare per le strade, prima del terremoto del 1908, i “ciaramiddhari” ed i “sonaturi orbi” con chitarra e violino, insieme al “picciottu” che oltre a guidarli nel cammino accompagnava la loro musica con l’”azzarino” (triangolo), era segno che si era già entrati nell’atmosfera natalizia. Il Natale di casa nostra era fatto di queste piccole cose, che riempivano enormemente il cuore di letizia, di gioia, di serenità. Era fatto di “cone” (piccole grotte) col Bambin Gesù, allestite nelle case, nelle botteghe, nelle bettole e nelle strade, dove “sonaturi orbi” e “ciaramiddhari” cantavano e suonavano la novena. Vecchi ciechi dai soprannomi non molto edificanti: “Ammazzapadre”, al secolo il celebre suonatore di liuto Carmelo Laurino, vestito sempre di nero e con un cappello a cilindro sopra il berretto, anche questo nero, di seta; “Cappiddazzu” e cioè don Lio Corso, il quale cantava le novene accompagnandosi col violino, raccomandando di dare la “strina” (strenna, mancia) al “picciottu” che lo guidava. E questi, con quanto fiato aveva in corpo, urlava:

“E sanari a lu picciottu, s’arripezza lu capottu” (E “sanari” – piccola unità di misura monetaria – al garzone, si rattoppa il cappotto).

Nelle case si preparava il “presepio” che, già prima del terremoto del 1908, era assediato dall’albero di Natale, moderna diavoleria che faceva scrivere con indignazione a Giuseppe Arenaprimo:

“In talune case signorili predomina ora la moda dell’albero di Natale; cosa che non ha fra noi alcuna tradizione, che il popolino non comprende e che, come tutte le scimmiottaggini di oltremonte e di oltremare, guarda con indifferenza”.

Presepi che agli inizi del Novecento gareggiavano fra loro per monumentalità e complessità, come quello del cavaliere Calamarà che si sviluppava in ben sette stanze e quello del patriota Salvatore Bensaia, allestito nella sua modesta casa del borgo Portalegni e che si fregiava anacronisticamente dei fili telegrafici, delle locomotive a vapore e perfino di garibaldini che giocavano sotto il pergolato, presso un’osteria!

Una visita d’obbligo era anche quella che si faceva al miracoloso Bambinello di cera, opera di ceroplasta del ‘600, che nella chiesa di San Gioacchino aveva pianto prodigiosamente per ben 11 anni, dal 1712 al 1723 (oggi, la pregevole e preziosa statuetta, è custodita nella chiesetta di Gesù e Maria delle Trombe in via San Giovanni Bosco). Giovanni Pascoli poi, a Messina dal gennaio 1898 e fino al 1902, chiamato per insegnare all’Università Letteratura latina, scriveva una delle sue più belle poesie dedicate al Natale, ispirato a quel fantastico presepe di luci, colori ed armonie che era Messina all’epoca:

“Udii tra il sonno le ciaramelle/ho udito un suono di ninne nanne/Ci sono in cielo tutte le stelle/ci sono i lumi nelle capanne/Sono venute dai monti oscuri/le ciaramelle senza dir niente/hanno destato nei suoi tuguri/tutta la buona povera gente”.

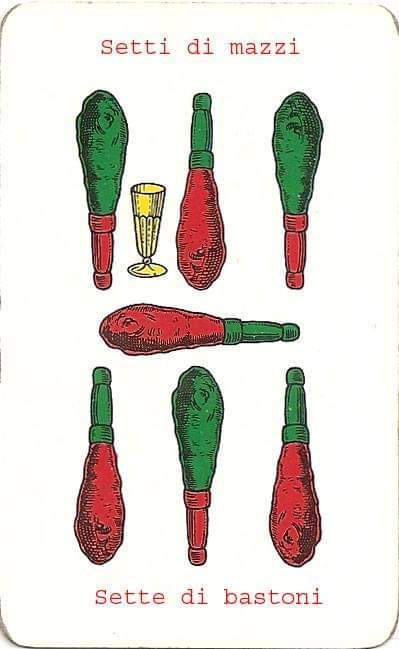

Fra “nuviniddhari”, “ninnareddhe”, “pasturali” e la processione notturna “du Santu Bamminu” che allora come oggi si muove dal tempio di S. Francesco d’Assisi all’Immacolata alle 3 del mattino del 25 dicembre, ci si avvicinava al cenone di Capodanno. I messinesi del primo Novecento erano soliti prendere d’assalto la pescheria sull’ansa portuale, comprando murene, capitoni e le rituali anguille del Faro (allora chiamate “anghiddi du pantanu”), celebratissime nei simposi romani e ricordate dagli scrittori dell’antichità: tutti alimenti che non potevano mancare nella grande cena dell’ultimo dell’anno. Nell’attesa di apparecchiare la tavola, si passava il tempo giocando. Giochi di una volta, che sono rimasti in vita fino a qualche anno fa e che, oggi, sono stati annientati da nevrastenici e dispendiosi “baccarat”, che niente hanno del gioco come sincero divertimento fine a se stesso: il sette e mezzo, il mercante in fiera, la tombola con i fagioli o i ceci utilizzati per segnare i numeri estratti

Tombola che – molti non sanno – solo dopo la metà del secolo XVIII è stata introdotta nella nostra città come gioco casalingo natalizio. Gli uomini prediligevano la “primiera”, la “scopa”, lo “scopone”, la “briscola” ed il “tresette”, ma non disdegnavano qualche gioco d’azzardo, come la “marreddha”, e lo “zicchinettu”. Per i bambini, invece, c’erano il “giufalè” ed il “paru o sparu” con le nocciole. In molte case si leggeva collettivamente il “Viaggiu dulurusu di Maria Santissima in Betlemmi”, opera popolare di un certo Annuleru, stampata a Palermo nel 1868. E, finalmente, giungeva il momento tanto atteso: il cenone. Piatti di “pasta a timballu” (maccheroni con carne di vitello, olio, cipolla, aglio, prezzemolo, alloro, pomodori, mezzo bicchiere di vino rosso e l’immancabile pecorino grattugiato) o “pasta a picchiu pacchiu”, condita con un sugo a base di crema di cipolla, pomodori pelati, aglio, basilico, melanzane ed acciughe, coloravano la tavola imbandita. Poi, era la volta delle “anghiddi” in umido o arrostite e del baccalà, oggi come allora incontrastato protagonista del cenone di fine anno: “baccalaru ‘nfurnatu”, “baccalaru all’agru e duci”, “baccalaru frittu”. A far da cornice, notevoli quantità di forme di pane circolare col buco (“pucciddhati”). Quindi, “cauluciuri a pastetti” da accompagnare al secondo. Chi se lo poteva permettere, continuava la teoria delle portate con la carne di maiale, perché: “Santu Nicola e Santu Natali, biatu cù ll’havi ‘u beddu maiali!”. Altrimenti: “Pani e vinu rinforza ‘u schinu”. Il momento del dolce era fra i più attesi e qualcuno, anche oggi, in barba a panettoni e pandoro industriali, prodotti del più becero e vieto consumismo, prepara “risu niuru” (riso cotto con il latte, con aggiunta di zucchero e cacao fondente, cosparso da briciole di cioccolato e polvere di cannella), “biancomangiare” (latte, amido per dolci, zucchero ed un pizzico di vaniglia a formare una crema guarnita con pezzetti di cioccolato fondente, cacao o scorzette d’arancia candite, tagliate a filetti molto sottili), “cutugnata”, “mustarda” e perfino “sangunazzu” (interiora riempite di sangue animale, bollite in maniera da condensare il sangue e, poi, messe a freddare), che oltretutto serviva egregiamente anche a combattere il freddo.Dopo lo sgranocchio degli “scacci”, noci, nocciole e castagne, giungeva la mezzanotte ed il nuovo anno. Così, fra gli auguri (“Campammu n’autru annu!”, “Bona fini e bon principiu!”), se ne andava anche la notte di San Silvestro. Un santo che a Messina protegge i “becchi” (cornuti), a causa di una leggenda ben radicata in ambito cittadino, che narra come non gli fu mai possibile di custodire la sorella, che gliene combinava di tutti i colori.

No responses yet